Oleh: Abdurrahman Syebubakar, Ketua Dewan Pengurus IDe

Hajinews.id – Dua gelombang pasang surut eksperimen demokrasi menghiasi sejarah politik Indonesia.

Gelombang pertama, pada awal kemerdekaan, terutama periode 50 an, eksperimen demokrasi liberal parlementer ditandai dengan banyaknya parpol, diselenggarakannya pemilu pertama dan silih bergantinya kabinet.

Sistem demokrasi parlementer ini berakhir tragis, dikubur hidup-hidup oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kemudian diganti dengan “demokrasi terpimpin” rasa totaliter. Pembajakan demokrasi berlanjut di masa Orde Baru selama 32 tahun dengan kredo “demokrasi Pancasila”.

Gelombang kedua, menyusul lengsernya Presiden Soeharto medio 98, Indonesia menorehkan catatan gemilang demokrasi, dinobatkan sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Terlebih, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia menempuh jalan yang berbeda dari sebagian besar dunia Islam di bawah cengkraman otokrasi. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi bisa bergandengan tangan, seiring sejalan dalam politik kenegaraan dan kebangsaan.

Demokrasi Indonesia era reformasi ditandai beberapa hal, diantaranya otonomi daerah, kebebasan pers, menggeliatnya organisasi masyarakat sipil, berakhirnya dwi-fungsi tentara, menjamurnya partai politik, berdirinya KPK dan MK, serta penyelenggaraan pemilu langsung.

Pada tataran formal prosedural, demokrasi Indonesia nampak mengalami pendewasaan. Namun, sesungguhnya, fenomena ini hanya terjadi di permukaan. Demokrasi menapaki jalan terjal, dan saat ini sedang menemui ajalnya.

Lonceng kematian demokrasi berbunyi sangat kencang sejak presiden Jokowi naik tahta. Ia rajin membungkam suara kritis dan kelompok kontra rezim. Modus pembungkamannya, mulai dari tawaran amplop dan jabatan, persekusi, sandra politik, sampai pemidanaan dan (ancaman) pembunuhan.

Seturut dengan itu, tafsir Pancasila dan slogan NKRI harga mati dimonopoli ala rezim fasis. Atas nama Pancasila dan NKRI harga mati, ormas yang tak bersahabat dengan rezim diberangus. Pentolan dan simpatisannya dipenjarakan, bahkan dibunuh di luar hukum (unlawful killing).

Pemilu pun dikorupsi secara brutal. Selain kecurangan yang sangat masif dalam betuk politik uang, mobilisasi birokrasi, pemanfaatan anggaran dan fasilitas negara, dan kriminalisasi tokoh oposisi, Pilpres 2019 menyebabkan 894 petugas pemilu meninggal dunia (KPU, Januari 2020).

Dan, menurut cacatan Komnas HAM (Oktober 2019), protes usai Pilpres pada Mei 2019 merenggut nyawa 10 orang. Sebanyak 465 orang ditangkap, 74 diantaranya anak-anak dan 32 dinyatakan hilang.

Ironisnya, pasangan capres-cawapres penantang Prabowo-Sandi beserta gerbong politiknya – Gerindra, bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi. Tak pelak, demokrasi palsu di bawah kendali para oligark, makin lumpuh, dengan absennya mekanisme “checks and balances.”

Koalisi parpol pemerintahan Jokowi menjadi sangat tambun dan berlemak. Di lain pihak, dengan posisi ambivalen Partai Demokrat (PD), barisan oposisi hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Konsekuensi logisnya, DPR menjadi kepanjangan tangan rezim yang melegalkan agenda-agenda rezim dan oligarki. Sebut saja, RUU Omnibus Law pesanan pemodal yang menindas hak-hak buruh, UU Minerba yang memanjakan korporasi dan mengancam lingkungan, dan UU Korona yang membuka jalan korupsi dan menancapkan kekuasaan totaliter.

Menyempurnakan wataknya yang represif dan korup sekaligus, rezim Jokowi secara sistematis membantai KPK sebagai mercusuar politik reformasi dalam pemberantasan korupsi. Paling mutakhir adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai kedok untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK, yang selama ini menjadi algojo para koruptor kelas kakap.

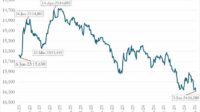

Dengan deretan peristiwa naas di atas, tak heran Indonesia menjadi demokrasi cacat (flawed democracy) dengan kinerja paling buruk, terjun bebas 16 peringkat, dari urutan 48 pada 2016 ke 64 tahun lalu (EIU 2020). Selain itu, merujuk data Freedom House, Indonesia mengalami defisit kebebasan, dari status negara bebas (free) menjadi *negara bebas sebagian (partly free), tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timor Leste.

Pada saat yang sama, Indonesia mengalami kemerosotan di berbagai bidang, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi, meluasnya korupsi, stagnasi pembangunan manusia, kemiskinan dan ketimpangan yang makin dalam, anjloknya tingkat kebahagian, hingga kerusakan lingkungan hidup dan ketegangan sosial.

Sejumlah kalangan mendakwa demokrasi bertanggung jawab atas segala sengkarut tersebut. Sebagian diantaranya meyakini demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia yang kental dengan semangat kekeluargaan, mentalitas feodal dan paternalisme.

Mereka terobsesi masa lalu. Kubu Soekarnois merindukan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Sementara, kelompok Soehartois membayangkan kembalinya rezim otoriter versi Soeharto, yang dianggap berhasil membangun ekonomi dan menjamin stabilitas politik selama tiga dekade dengan pendekatan keamanan.

Sebagian ingin kembali ke UUD45 yang asli. Alasannya, konstitusi versi amandemen era reformasi menjadi sumber segala masalah Indonesia saat ini. Pemilu langsung, misalnya, dianggap tidak saja berhaluan liberal dan bertentangan dengan asas musyawarah mufakat, tetapi juga menjadi ajang transaksi politik dan jual beli suara.

Ada lagi elemen lain yaitu, para simpatisan dan advokat Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), yang mengharamkan demokrasi dengan berbagai dalil dan dalih. Pada saat yang sama, mereka menawarkan sistem khilafah sebagai penggantinya. Kelompok dogmatis ini tersandra “kejayaan” dinasti Islam masa lalu, yang dalam sejarahnya, mengalami pasang surut, dan akhirnya tumbang, terutama akibat pembusukan politik dari dalam.

Terlepas dari pro-kontra gagasan dan usulan alternatif tersebut, semua penilaian negatif tentang demokrasi didasarkan pada bukti empiris terbatas dan sporadis, tanpa penelusuran jejak substansial sistem politik ini secara luas dan dalam.

Faktanya, di tengah defisit kepercayaan terhadap demokrasi sekalipun, kelompok negara demokrasi tetap unggul telak dalam berbagai dimensi pembangunan dibandingkan negara-negara non-demokrasi.

Sebut saja Norwegia, Denmark, Swedia, Canada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Costa Rica, berada di peringkat tinggi dan sangat tinggi dalam tingkat kesejahteraan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks kebahagian, dan indeks persepsi korupsi. Sementara tingkat kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara ini tercatat cukup rendah, bahkan sangat rendah.

Di lain pihak, dengan sedikit perkecualian seperti Singapura, Cina, Rusia, Arab Saudi dan beberapa negara teluk lainnya, rezim non-demokrasi mendominasi posisi rendah dan terendah dalam berbagai indeks tersebut. Tidak sedikit diantaranya dilanda kelaparan kronis, kemiskinan dan ketimpangan akut, disertai konflik horizontal dan vertikal tak berkesudahan. Bahkan masuk dalam perangkap negara gagal.

Indonesia sendiri selama enam tahun terakhir di bawah pemerintahan Jokowi secara simultan mengalami pembusukan demokrasi dan kemunduran multi-dimensi. Tertinggal dalam banyak hal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, yang bergerak ke arah pendulum demokrasi.

Artinya, secara simptomatis, pergeseran Indonesia ke arah otoritarianisme berhubungan secara negatif, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kerusakan di berbagai bidang. Fenomena ini sejalan dengan hipotesis Amartya Sen bahwa kebebasan atau ketidakbebasan yang satu mempengaruhi kebebasan atau ketidakbebasan yang lain.

Selain gagal dalam menelusuri kondisi obyektif demokrasi versus non-demokrasi, kelompok anti demokrasi hanya melihat sistem politik ini sebatas “ritus prosedural”, yang identik dengan pemilu lima tahunan.

Padahal, pemilu hanyalah serpihan kecil dari narasi besar demokrasi, yang atributnya bukan saja soal kekuasaan mayoritas. Partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebhinekaan, kebebasan multidimensi, kedaulatan rakyat, arus informasi bebas, persamaan di depan hukum, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, seluruhnya merupakan “bahan baku” demokrasi.

Dus, yang dibutuhkan bukan mengganti demokrasi dengan sistem non-demokrasi. Tetapi, mengoreksi dan mengeliminir anasir-anasir jahat dalam tubuh demokrasi, seperti oligarki, feodalisme, primordialisme, dan klientalisme.

Demokrasi juga harus disterilkan dari elemen-elemen politik beracun, yaitu para politikus busuk haus uang dan kekuasaan, buzzer, kelompok pluralis represif, dan kaum hipernasionalis. Dua kelompok terakhir ini berlindung di balik penguasa dan pengusaha membusuki demokrasi dari dalam, dengan mengeksploitasi narasi politik identitas.

Pembersihan tubuh demokrasi dari berbagai “kotoran politik” tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan kesadaran dan keberdayaan politik warga, konsolidasi kaum progresif (buruh, masyarakat sipil dan intelektual organik), reformulasi peran kaum agamawan serta pola hubungannya dengan negara, serta peningkatan literasi politik substantif kelompok terdidik dan kelas menengah lainnya.

Selanjutnya, harus ada keberanian politik bermigrasi menuju demokrasi sosial, yang telah terbukti secara relatif menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam bingkai kesetaraan politik dan keadilan sosial. Hal ini membutuhkan aliansi kaum progresif dan pemimpin otentik, yang lekat dengan kesejatian karakter intelektual dan moral. Tipe pemimpin ini mengutamakan isi daripada kemasan yang penuh rekayasa, dan mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besarnya ke dalam pilihan kebijakan.