Oleh: Dr. Adian Husaini

Cendekiawan Muslim

“We didn’t do anything wrong… but then we lost,” ujar Stephen Elop, CEO Nokia sebelum menyerahkan divisi handset perusahaannya kepada Microsoft. Nokia tidak melakukan kesalahan apa pun. Tapi, perusahaannya hilang. Produknya kalah, tergusur. Pasar tak minat lagi.

Rhenald Kasali, dalam bukunya, Disruption (2018), mengomentari kasus tersebut: “Itulah sustaining innovation yang dulu dianjurkan para ahli. Kini, hal ini tak cukup lagi. Ini menjadi persoalan besar pada abad ini sebab kini dunia tengah menyaksikan tumbangnya merek-merek besar yang tak pernah kita duga akan secepat ini terjadi. Tanpa kesalahan apa pun.”

Di tengah badai perubahan, inovasi yang rutin (sustaining innovation) saja tak cukup. Yang diperlukan ‘disruptive innovation’. “Kita lebih baik menggunakan disruption untuk pembaruan ketimbang melakukan tindakan sia-sia,” begitu saran Rhenald Kasali.

Lalu, bagaimana dengan para akademisi? Jika kuliah para akademisi terkemuka dan kelas dunia sudah bisa diakses gratis melalui internet, bagaimana nasib para akademisi lain? Bagaimana nasib kampus-kampus yang ada?

“Jangan-jangan kampus besar nanti hanya akan menjadi semacam event organizer yang berperan menayangkan kuliah dari profesor-profesor dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Lalu, kita akan menjadi apa? Tentu dengan cepat saya mengatakan, bukan pekerjaan yang hilang, melainkan job-nya yang berubah,” tulis Rhenald.

Menurut Rhenald, guru dan dosen adalah profesi yang akan selalu dibutuhkan. Namun, job-nya tak lagi sama dengan guru atau dosen yang selama ini kita kenal. Guru dan dosen hadir untuk memberi panduan untuk mendapat sikap mental baru dan mengedepankan “deep understanding”.

******

Tahun 2017, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menerbitkan buku berjudul “Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia”. Disebutkan: “Dalam menghadapi era disruptif seperti saat sekarang ini, apalagi di masa depan, diperlukan perubahan berpikir yang mendasar dan bukannya perubahan yang di pinggir-pinggir (changing from the edge). Tanpa kerja ekstra keras, berpikir ke depan yang bercorak out of the box, penentuan tata urutan waktu yang jelas, perguruan tinggi Indonesia akan terus berada di buritan peradaban keilmuan.”

Disebutkan juga, di era disrupsi telah terjadi perubahan yang mendasar dengan pergeseran fokus dari guru dan dosen ke siswa dan mahasiswa. Pasar pendidikan akan mengalami ‘banjir bandang’. Suka tak suka, akan terjadi perubahan pemikiran secara fundamental dan revolusioner dalam peran dosen dan mahasiswa. Sebab, ada pemangku kepentingan (stakeholder) lain yang menentukan arah perkembangan.

Menurut buku ini, Massive Open Online Courses (MOOCs) yang gratis dan sejenisnya akan makin luas dan mengubah permintaan jenis dan metode pembelajaran. MOOCs mengubah pola pembelajaran di Perguruan Tinggi secara mendasar. MOOCs memungkinkan seseorang belajar sendiri; mencari informasi sendiri; menentukan sendiri apa yang dipelajari; sesuai jadwalnya sendiri.

Sebagai konsumen pengetahuan, ia tidak harus mendaftar pada satu sumber satu Perguruan Tinggi saja. Ia bisa memilih sumber belajar yang makin banyak dan tidak terbatas pada komunitas, kota, dan bahkan negara sendiri. Sebab, MOOCs meruntuhkan batas-batas tempat belajar. MOOCs juga tidak membatasi umur seseorang untuk belajar. Bahkan memungkinkan belajar sepanjang hayat (life-long learning).

Maka, para ilmuwan penulis buku ini menyarankan: “Perguruan tinggi sebaiknya menyiapkan diri menghadapi pasar yang terkena imbas perubahan mendasar dan ”mengacaukan” karena pasar pendidikan berubah dari berorientasi pada penawaran menjadi permintaan. Konsumenlah yang menentukan jenis pengetahuan apa yang akan dibelinya; mereka tidak lagi berminat pada paket mata kuliah yang belum disesuaikan dengan pasar. Mereka tak hanya perlu ilmu. Tapi, juga keterampilan yang diperlukan pasar kerja.”

*****

Era disrupsi, kata seorang rektor kampus negeri di Semarang, akan memaksa Perguruan Tinggi untuk berubah. “Pepatah lama, “berubah atau punah” benar-benar menemukan tajinya,” tulisnya.

Ia mengajukan resep, agar selamat menghadapi era disrupsi, maka Perguruan Tinggi harus menyelesaikan dua persoalan internal yang membelitnya. Pertama, harus lincah merespon perubahan. Kedua, Perguruan Tinggi harus mengubah paradigma positivisme yang terlalu linier dalam membaca perubahan.

“Mau tidak mau kekakuan birokrasi harus ditinggalkan, lebih terbuka terhadap gagasan baru, dan lebih reflektif terhadap dirinya,” begitu saran Rektor Universitas Negeri Semarang dalam menyongsong era disrupsi.

Sementara itu, perubahan besar pun mulai terjadi di lapangan kerja. Tahun 2018 ada sejumlah perusahaan terkemuka di dunia yang menerima karyawan tanpa gelar atau ijazah. Yang penting kompetensi, profesionalitas. Bukan formalitas. Diperkirakan, ini akan jadi tren global dalam rekrutmen karyawan.

Lalu, bagaimana masa depan Perguruan Tinggi formal dengan berbagai gedung megahnya? Untuk apa lagi gelar akademik dan ijazah? Ketika badai disrupsi menyerbu dunia pendidikan tinggi, dengan masuknya kampus-kampus asing yang tersohor dalam jaringan kuliah online, maka tinggal peraturan pemerintah yang bisa dijadikan ‘pelindung’ untuk bertahan.

Tapi, sampai kapan Perguruan Tinggi berlindung di bawah regulasi pemerintah? Dunia jurnalistik dan transportasi sudah menyaksikan bagaimana memudarnya pemain-pemain tradisional di lapangan itu. Waktunya pun begitu singkat.

*****

Dalam perspektif pendidikan Islam, MOOCs justru memberikan peluang besar bagi Perguruan Tinggi Islam untuk menjadi yang terdepan. Resepnya sederhana: jadikan kampus-kampus Islam sebagai pesantren (nyantri), dengan lima cirinya: (1) keteladanan rektor dan dosen (2) ada proses tafaqquh fid-din (3) mengutamakan adab dan akhlak mulia (4) ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah diajarkan secara proporsional, (5) kompetensi diutamakan, proses pendidikan dibuat fleksibel.

Jika kampus Islam masih mengandalkan ‘jualan’ gelar dan ijazah, ke depan, kampus semacam ini akan digilas zaman. Ilmu dan akhlak mulia lebih penting. Gelar dan ijazah sarjana bisa diraih dengan mudah, melalui kuliah online. Tak perlu hadir ke kampus. Kuliah dari tempat tidur pun bisa.

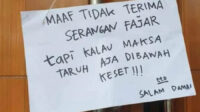

Faktanya, problem utama pendidikan kita adalah penanaman soft skill. Banyak karyawan malas, sudah baca, susah nulis, susah kerjasama, dan susah komunikasi. Maka pendidikan model pesantren adalah yang paling tepat.

Disrupsi pun sudah menyasar nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Maka, model pendidikan pesantren adalah jawabannya. Kini, makin banyak orang tua dan calon mahasiswa mencari kampus yang bersungguh-sungguh dalam menanamkan aqidah dan akhlak mulia. Dalam pendidikan akhlak, proses manusiawi lebih diandalkan.

Karena itu, di era disrupsi, kampus Islam, perlu berpikir dan bergerak secara disruptif. Hanya ada dua pilihan: “nyantri” atau “mati”! Wallahu A’lam bish-shawab. (12/3/2019) ***